2025年版 高校入試情報(山梨県)

山梨県高校入試平均点推移

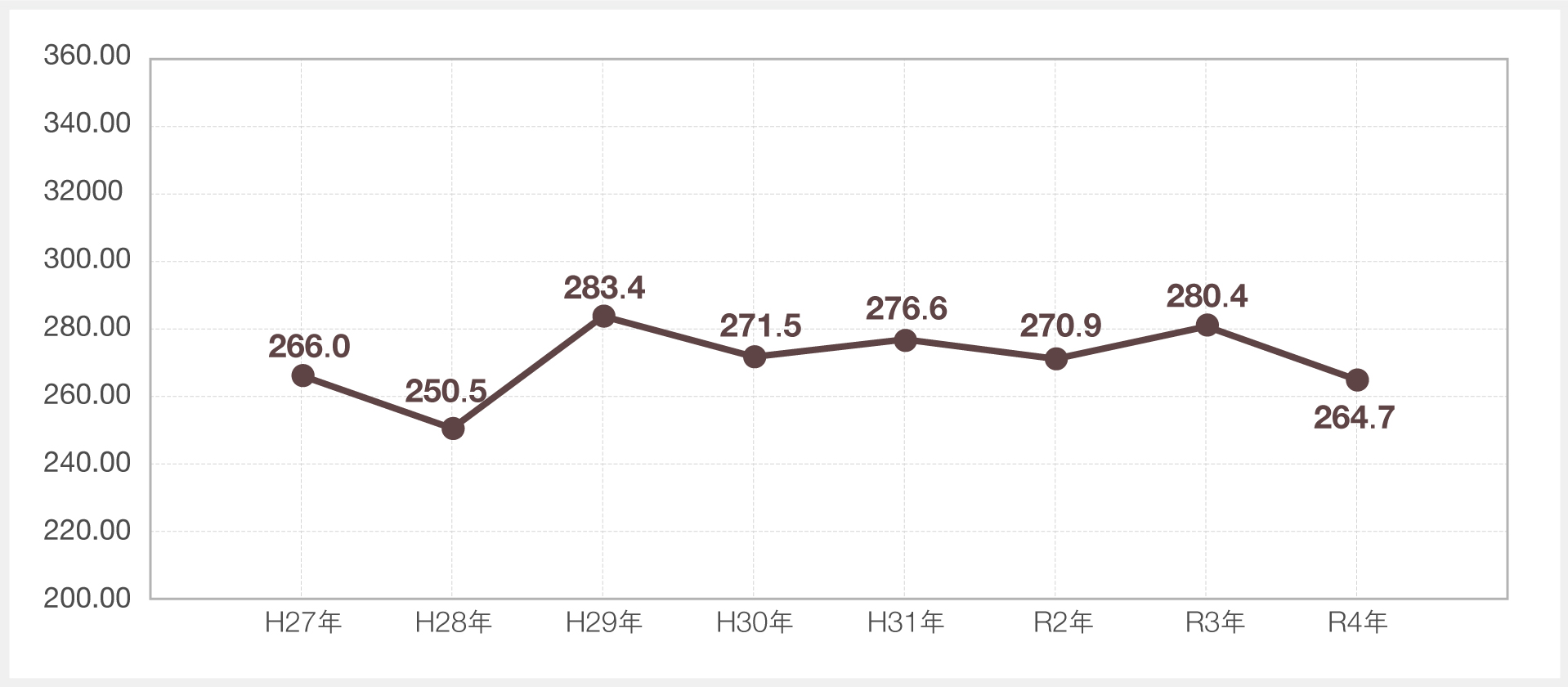

平均点推移グラフ(5科目総合平均点)

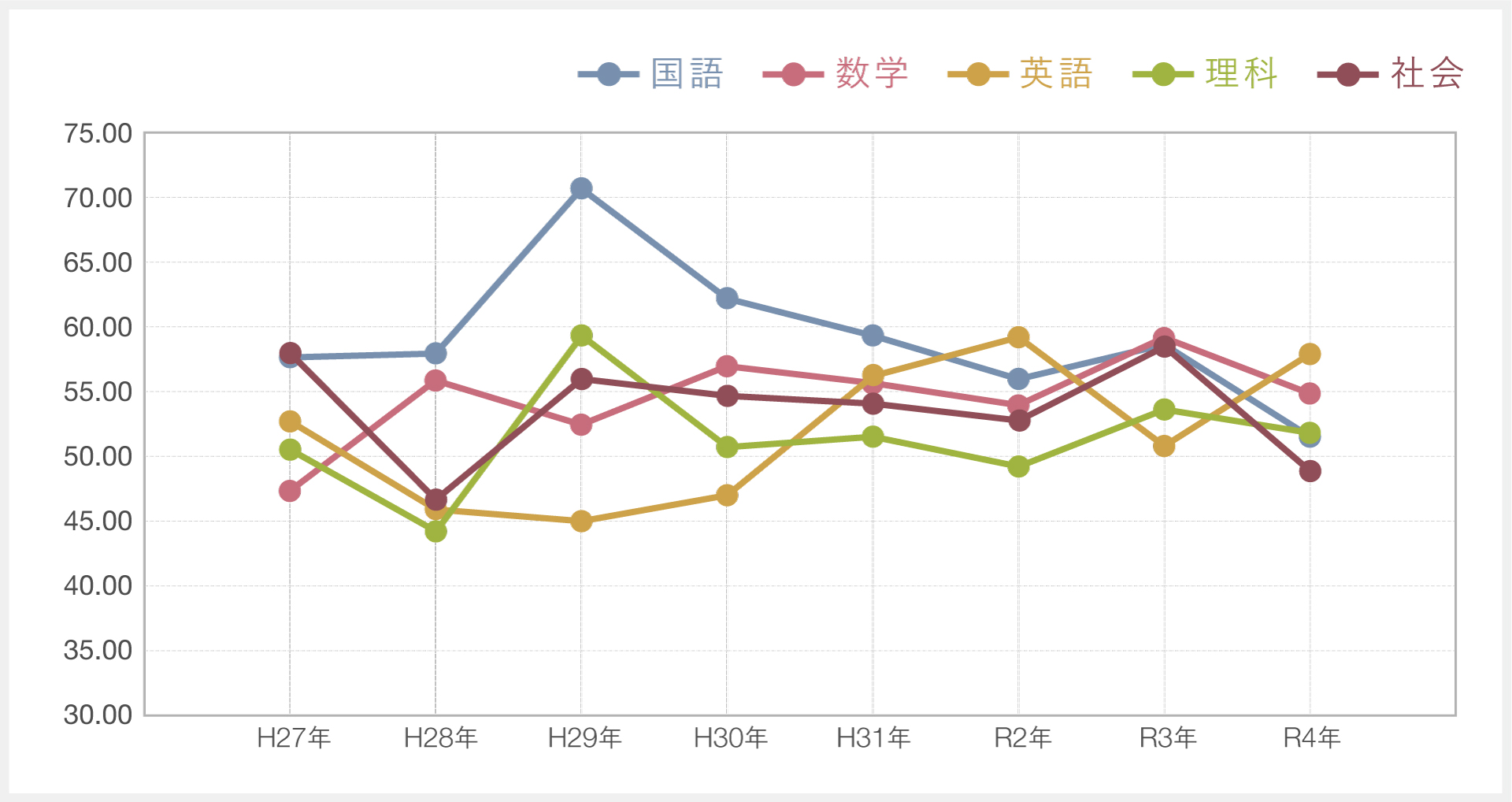

平均点推移グラフ(科目別平均点)

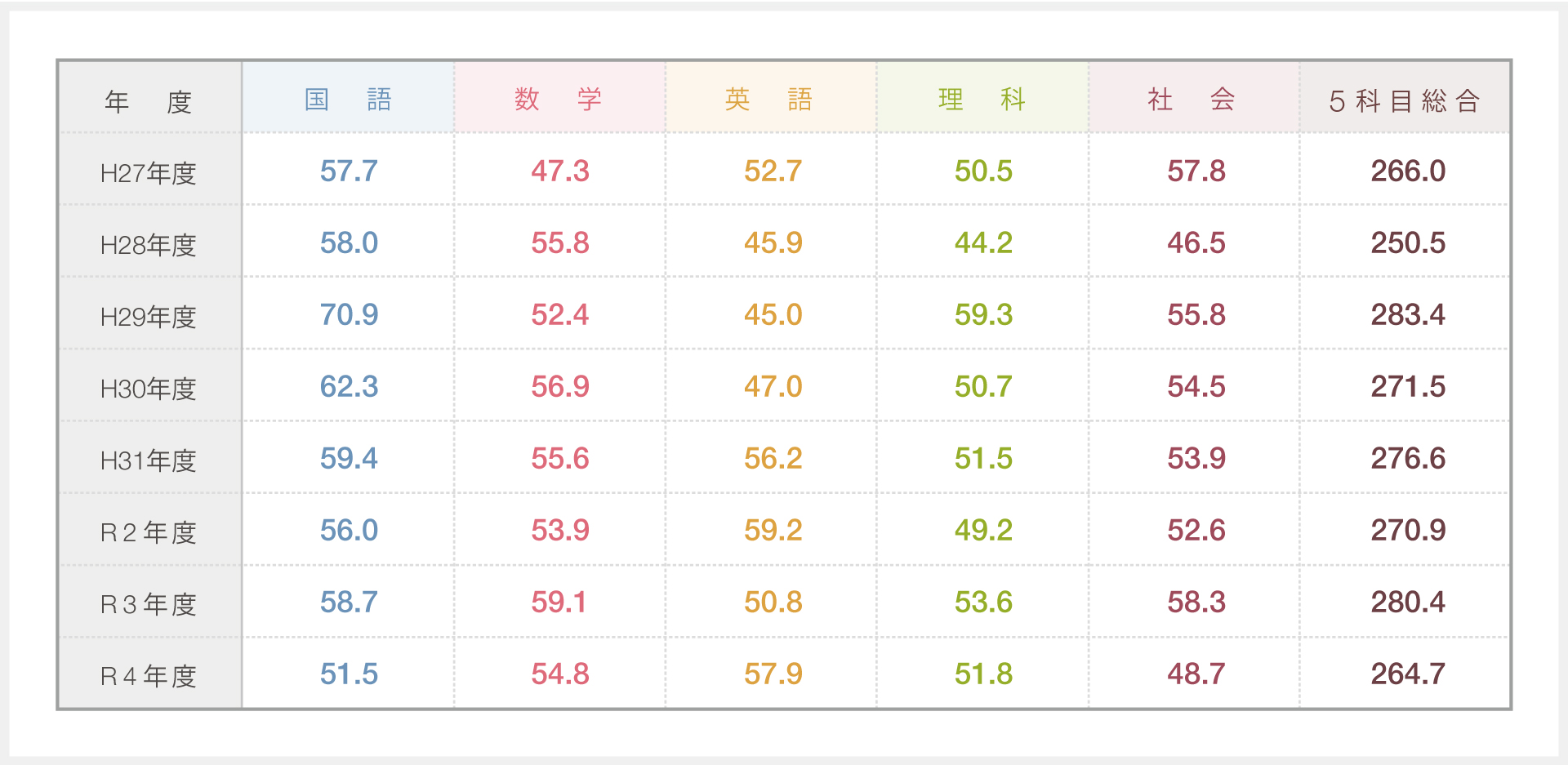

平均点推移(点数表)

2025年山梨県高校入試、いずみ塾が導き出す答え!

国語

出題形式と配点

| 大問 | 出題内容 | 漢字/語句【配点】 | 文法【配点】 | 選択【配点】 | 記述【配点】 | 合計【配点】 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 漢字・書写 | 10問 | 【20点】 | 0問 | 【0点】 | 1問 | 【2点】 | 0問 | 【0点】 | 11問 | 【22点】 |

| 2 | 資料とスピーチ | 0問 | 【0点】 | 0問 | 【0点】 | 2問 | 【6点】 | 1問 | 【4点】 | 3問 | 【10点】 |

| 3 | 随筆 | 0問 | 【0点】 | 0問 | 【0点】 | 3問 | 【8点】 | 4問 | 【12点】 | 7問 | 【20点】 |

| 4 | 古典 | 0問 | 【0点】 | 2問 | 【4点】 | 1問 | 【3点】 | 2問 | 【6点】 | 5問 | 【13点】 |

| 5 | 論説文 | 0問 | 【0点】 | 0問 | 【0点】 | 2問 | 【5点】 | 7問 | 【30点】 | 9問 | 【35点】 |

| 合計 | 10問 | 【20点】 | 2問 | 【4点】 | 9問 | 【24点】 | 14問 | 【52点】 | 35問 | 【100点】 | |

問題の傾向と内容

大問数は例年通りの5問となっています。全体の問題数は35問で、そのうち記述問題は14問でした。これまでに引き続き、記述問題の重要性が高い試験となりました。文字数に関わらず、様々な記述問題に積極的に取り組み、本番までに力を付けておくことが大切です。全体の配点としては昨年から大きな変更はありませんでした。

作文も「具体的な経験をいれること・文字数が240文字以内」という条件は変わっていません。日ごろから本番と同じ条件で練習しておくとよいでしょう。「作文を書く⇒添削をしてもらう⇒書き直す」のサイクルを何周も繰り返すと効果的です。

【大問1】 漢字・書写

例年同様、読み・書きからそれぞれ5問ずつ出題されました。普段からわからない漢字は調べて読み・書きともにできるようにしておきましょう。また、行書で書いた文字の特徴についての出題もありました。楷書との違いによく注意しましょう。

【大問2】 資料とスピーチ

大問2では、読書について自分の考えを提案するスピーチと、それにあわせて提示する資料から出題されました。スピーチから読み取ることができる話者の考えや表現の仕方について問う問題と、スピーチ内に自分で考えた一文を付け加える問題が出題されました。文を付け加える問題では、話の内容と資料の内容を踏まえて答えを考える必要があり、要点をまとめ、文章を客観的にとらえる視点が必要となりました。

【大問3】 随筆

筆者の小鼓体験から感じたことについて書かれた随筆文の読解問題でした。慣用句の知識を問う問題、筆者の心情を説明した文章の穴埋め問題、文章の表現の仕方について問う問題など、様々な種類の出題がされました。問三の穴埋め問題では自身で考え、かつ15字以上20字以内と比較的長い解答を求められました。大問2に引き続き、文章の内容をまとめて説明する力が求められたことから、日頃から文章の要点をとらえてまとめる練習をしておくとよいでしょう。

【大問4】 古文

今年度は日本古典文学からの出題でした。現代仮名遣いに直す問題、返り点をつける問題、内容を読み取り答える問題などが出題されました。書き下し文や返り点の問題は基本的な難易度でしたので、基本的な知識をしっかりとつけておく必要がありました。現代では使われていない言葉や意味が異なる言葉、主語の省略など、古典特有の難しさになれるために数をこなし、知識を増やしておきましょう。

【大問5】 論説文

二つの「美」についての論理的文章を読み、問いに答える問題でした。接続する語句を選ぶ問題、文章中の言葉について説明する問題、文章中の一文をまとめ穴埋めする問題、文章を生成AIにまとめさせて誤りを正したり、より適切な表現に直したりする問題など、様々な種類の問題が出題されました。難しい言葉や説明が多いと感じる文章でしたが、解答のヒントとなる部分は文章中に隠されており、それを見つけられるかどうかが鍵となりました。とくに生成AIを使った問題は新しく、時代の流れを汲んだ出題となっています。日頃様々なニュースやトピックスにアンテナを張って情報収集をしておくよう心がけましょう。

作文は例年と同じく240字以内で、自分の体験を具体的に入れて、言葉にはどのような力があると考えるかを書くというものでした。言葉は常に日常にあるものなので、言葉の力を感じる機会は多いと思います。ささいなことでも良いので具体的な経験が思い浮かべば、比較的書きやすいテーマだったように思います。作文を書く際に提示される条件は必ず守りましょう。守れていないと減点や不正解になってしまいますので注意してください。

数学

出題形式と配点

| 大問 | 出題内容 | 基本【配点】 | 標準【配点】 | 応用【配点】 | 合計【配点】 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 計算問題 | 5問 | 【15点】 | 0問 | 【0点】 | 0問 | 【0点】 | 5問 | 【15点】 |

| 2 | 小問集合【文字式、求角、作図、反比例、確率】 | 5問 | 【16点】 | 0問 | 【0点】 | 0問 | 【0点】 | 5問 | 【16点】 |

| 3 | データの活用、2次方程式、文字式の利用 | 1問 | 【3点】 | 2問 | 【7点】 | 1問 | 【5点】 | 4問 | 【15点】 |

| 4 | 1次関数の利用 | 3問 | 【9点】 | 1問 | 【5点】 | 1問 | 【5点】 | 5問 | 【19点】 |

| 5 | 2乗に比例する関数 | 2問 | 【6点】 | 0問 | 【0点】 | 2問 | 【9点】 | 4問 | 【15点】 |

| 6 | 平面図形(相似な図形)、三平方の定理、回転体 | 2問 | 【6点】 | 1問 | 【4点】 | 2問 | 【10点】 | 5問 | 【20点】 |

| 合計 | 18問 | 【55点】 | 5問 | 【16点】 | 6問 | 【29点】 | 28問 | 【100点】 | |

問題の傾向と内容

昨年度と比較して、問題数は1問減少しました。難易度は昨年より若干易化しています。教科書の基本事項からの出題も多く、問題としては解きやすかった一方で、問題文の文章量・情報量は増加しています。問題文から「何を問われているのか」「何をしなければならないのか」を見抜いて解答する力が試されている印象を受けました。また例年と同じく、図形の証明問題以外でも言葉で説明を求められる記述式問題が2問出題され、根拠を示しながら分かりやすく数学的に説明ができるような学習を積んできているかが問われる内容となっています。文章量の増加により、問題文を読んで理解することに時間を割かれてしまいます。問題から得られる情報から取捨選択する力と適切に時間配分する力が重要となるでしょう。

【大問1】計算問題

例年通り、基本的な計算問題が出題されました。複雑な計算はありませんので全問確実に正解しておく必要があります。問題数は昨年から1問減少しました。

【大問2】小問集合【文字式、求角、作図、反比例、確率】

例年通り、小問集合の問題となりました。いずれも基本的な内容での構成であり、大問1同様、全問正解しておきたい問題です。大問1と大問2で31点の配点となっているため、ここまでで失点は避けたいところです。今年は昨年までと比べ、作図問題の配点が1点上がっています。今回の作図問題は難易度もそれほど高くなかったため、ここで点数を落とさないように気をつけましょう。

【問3】データの活用、2次方程式、文字式の利用

問題1は「データの活用」からの出題となりました。文章量に戸惑ってしまいがちですが、(1)は基本問題です。中央値の値から確実に正解していきましょう。(2)は理由を日本語で説明する問題です。着目すべき点は問題文に書いてありますので、落ち着いて説明をしていきましょう。

問題2は「2次方程式・文字式の利用」からの出題となりました。(1)は非常にシンプルな問題ですが、問題文が惑わせてきます。「底面積を表す式」「36」という情報をしっかりと拾えるように練習しましょう。(2)は少し解答しにくい問題でした。図を見て、必要な辺の長さを求めていきましょう。

【問4】1次関数の利用

「1次関数」からの出題となりました。問題文の設定が少しややこしく、まずは3つのスイッチでどのように水の量が変わっていくのかを表から読み取っていく必要があります。問題1(1)(2)、問題2は基本問題で、確実に正解しておきたい問題です。問題文の読み違えをしないように気をつけましょう。問題3(1)は方法を日本語で説明する問題。考え方は難しくないですが、それを日本語で説明する力が必要です。(2)は難しい問題です。時間がかかりそうであれば一旦後回しにする選択も必要でしょう。

【大問5】2乗に比例する関数

「2乗に比例する関数」からの出題となりました。問題1(1)(2)は基本問題です。日頃から練習をしていた生徒にとっては解きやすい問題となりました。問題2は少し考えにくい問題でした。「aの値が変わるとグラフがどう変わるか」、そして「2点で交わるときグラフはどこを通っているか」をイメージしていきましょう。問題3は応用問題です。応用問題ですが、定番問題でもあります。入試レベルの問題の練習をどれだけ積んできたかで明暗がはっきり分かれる問題となりました。

【大問6】平面図形(相似な図形)、三平方の定理、回転体

今年度は平面図形をテーマにした問題となりました。空間図形ではない分イメージしやすかった半面、図の中に隠された相似の関係をきちんと見抜く必要もあり、大問6らしい難易度の問題でした。問題1は相似の証明問題です。等しい角を一言で簡潔に説明することができないため、図の見た目よりも難しい証明問題でした。問題2は穴埋め問題です。こちらは問題1から一転して、解答しやすい問題でした。しっかりと三平方の定理で計算していきましょう。問題3(1)(2)は応用問題です。(1)(2)のいずれも問題1の三角形の相似がヒントとなっていますが、この他にも多数存在する相似な三角形を見抜いていく必要があります。相似な三角形がたくさんあることに気がつければ、実は計算量も少なくとてもシンプルな問題であることが分かりますが、限られた時間の中でそこまでたどり着くのは大変でしょう。特に(1)が難しい問題でした。

英語

出題形式と配点

| 大問 | 出題内容 | 基本【配点】 | 標準【配点】 | 応用【配点】 | 合計【配点】 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | リスニング(小問集合) | 4問 | 【12点】 | 0問 | 【0点】 | 0問 | 【0点】 | 4問 | 【12点】 |

| 2 | リスニング(メモの完成とイラスト選択問題) | 0問 | 【0点】 | 4問 | 【12点】 | 0問 | 【0点】 | 4問 | 【12点】 |

| 3 | リスニング(長めの対話文に対する応答) | 0問 | 【0点】 | 2問 | 【6点】 | 0問 | 【0点】 | 2問 | 【6点】 |

| 4 | 長文読解(対話文) | 3問 | 【6点】 | 3問 | 【9点】 | 6問 | 【20点】 | 12問 | 【35点】 |

| 5 | 長文読解(スピーチ文) | 5問 | 【7点】 | 3問 | 【6点】 | 5問 | 【22点】 | 13問 | 【35点】 |

| 合計 | 12問 | 【25点】 | 12問 | 【33点】 | 9問 | 【42点】 | 36問 | 【100点】 | |

問題の傾向と内容

昨年度と同様5つの大問で構成されていました。大問別にみると、【大問1】から【大問3】まではリスニング、【大問4】と【大問5】は長文読解という形式で、リスニングが計30点、長文読解は計70点という構成でした。設問構成は【大問4】は昨年度から一部が変わり、単語選択問題がなくなり、英作文の出題形式と設問数が変更となっていました。その他の【大問1】から【大問3】、【大問5】は昨年度から概ね変わっていませんでした。【問4】では新しい形式に困惑した生徒さんも多かったのではないでしょうか。【大問4】が全体的に難化した一方で【問5】のスピーチ文は比較的読みやすく、解きやすい問題が多かったと思います。英作文のテーマも日頃しっかりと練習をしていれば書きやすかったでしょう。高校入試の英語は近年一文一文が長く複雑化しており、読むことに時間がかかってしまい最後まで解ききることができなかったという声をよく耳にします。問題の難易度よりも長文を読む時間との勝負になります。来年度以降の試験も単語量・文章量については変わらず多いと予想されます。受験生のみなさんは教科書だけでなく多くの英文を読み、日頃から時間を計りながら問題を解くなど速読力とペース配分を身につけてください。

【問1】リスニング(小問集合)

ここではJackとElena二人の登場人物の対話を聞き、続けて流れる質問の答えを選ぶ問題でした。小問1、2、3はイラストから選ぶ問題、小問4は短文を選ぶ問題でした。出題形式、難易度ともに昨年と同程度のものになりました。英語は二度繰り返し放送され、いずれの問題も比較的易しめなので聞き漏らしがないように気を付けましょう。質問文で何が問われているかを注意深く聴きとれるかがポイントです。

【問2】リスニング(メモの完成と要約問題)

昨年度と同様、数字・英単語を書いてメモを完成させる問題、英文の要約を選択する問題が出題されました。特にメモを完成させる問題では流れてきた英文を聞きつつ当てはまる単語を書かなければいけないため、やや難しかったかもしれません。またアは数字で解答しなければならないので問題文を注意深く読む必要もありました。しかし、聞こえた単語をそのまま当てはめるだけの問題だったため、しっかり聞き取ることができれば解答できます。日頃から英文を聞く習慣をつけ、内容が理解できるだけではなく単語を書けるように練習しておきましょう。

【問3】リスニング(長めの対話文に対する応答)

ここでも昨年度と同様、対話文に関する応答が出題されました。【大問3】の特徴として、長めの対話文は一度しか放送されません。大問1や大問2のように二度聞くことができないため注意が必要です。ただし設問内容は主語と動詞が変わらず、答えの文から聞かれるであろう疑問詞を予想することができます。例えば問2では選択肢がBecauseで始まる文だけなので、Whyで質問されている理由の部分に狙いをつけます。このようにあらかじめ設問を見た上で質問を予想して解答することが大切です。ここでは設問を見たうえで質問を予想する力、対話文を一度でしっかり聞き取るリスニング力、メモで残す必要な情報を選ぶ判断力が必要となります。

【問4】長文読解(対話文)

ある中学生とALTの先生との会話を読んで問題に答える長文問題(対話文)でした。昨年度から形式が一部変更されました。単語補充問題、短文選択問題、要約文中の単語補充問題は変わらずですが、単語の選択問題がなくなり、英作文の問題は前後の文から間に入る文を推測し、与えられた語を使用して適切な文を書くといった形式に変更されていました。小問は少なくなりましたが、教科書に出てくる単語・熟語をしっかり覚え、英作文と要約は何度も同じ形式の問題を解き、慣れておく必要があります。また、リスニング終了後の残り時間を考えると、【大問4】は12~13分で解ききらないと次の【大問5】に割ける時間がなくなってしまうため、時間との戦いにもなります。普段から時間を意識して長文を読み、速読力を鍛えておく必要があります。

【問5】長文読解(スピーチ文)

高校1年生の生徒が英語の授業で『自分の住む町』について発表したスピーチ文が出題されました。近年は山梨の試験でも環境、技術、地域社会に関連したテーマの長文が出題される傾向にあります。今後もこのようなテーマに関連した問題が出題される可能性が考えられます。小問4の段落の見出しを選択する問題は、各段落の要点をしっかり読み取る工夫が必要となります。 例年同様、生物・化学・地学・物理の各分野から2題ずつバランスよく出題されました。小問数は昨年度より少なく36問出題され、出題形式別に見ると記号選択、語句・記述に重きが置かれていました。計算問題は物理からだけではなく、各分野から出題されるようになりつつありますが、難易度はそれほど高くないので、基本を押さえ、必ずできるようにしておきたいところです。また、記号選択問題でも、知識背景がしっかりしていないと選択できない問題も多く、確実な知識の定着が求められます。大問は、観察や実験を行う形式がほとんどで、それに関連した教科書レベルの基本問題が小問として出題されるという流れを近年同様踏襲しています。また、問題のレベルは比較的易しいものが多いですが思考力を問う設問や、問題文・表・図など、与えられた情報を整理し取り組む形の問題も多くなってきています。学習方法としては教科書・資料集の内容を基本に、授業や自己学習を通じて身近な生活にある理科へ興味・関心を持ち、「思考力・判断力・表現力」を意識して様々な知識を身につけることが大切です。 大問1では、「消化と吸収(中2範囲)」・大問5では、「生物界のつながり(中3範囲)」が出題されました。どちらの単元に関しても、語句・選択問題はさほど難しくはなく、基本内容の知識・技能の理解・定着の必要性が確認されています。また、与えられた資料を理解し解き進めていく形式の問題となりました。 大問2では、「地層と化石(中1範囲)」・大問6では、「天気(中2範囲)」が出題されました。大問2は基礎知識を問う語句や選択問題のため、難易度はそこまで高くありません。出題問題はパターン化されているため、日頃の問題演習で解き方を身につけましょう。 大問3では、「気体の性質(中1範囲)」・大問7では、「イオンと中和(中3範囲)」が出題されました。与えられた実験および結果を理解し問題に取り組む必要があるため、日々の学習で触れる問題よりもボリュームが多く、設問に取り掛かるまでが大変な問題となりました。 大問4では、「力と圧力(中3範囲)」・大問8では、「回路と電力(中2範囲)」が出題されました。物理分野の大問では計算問題がよく出題されます。計算問題は数をこなしておき、パターンに慣れておくと本番で適切な対応が出来るようになります。 今年度の社会は大学入学共通テストを見据えた大幅な出題方法、出題傾向の変更が行われました。以下主だったものを記載します。

図表問題が増え、単純な用語を答える問題は年々減少傾向にありましたが、今年度は全体を通して1問のみとなりました。教科書に載っている言葉は知っていることを前提として、考えさせる問題が増え、解きにくい問題が多かったように感じます。選択問題が30問に増えた中で、各設問に記載されている選択肢が増えました。内容も細かい部分まで記載されており、その用語を聞いたことがあるだけでは対応ができません。自分の言葉で各用語を説明できるようにしておきましょう。記述論述形式の問題は、資料に関連しつつ知識を必要とする問題が多く、資料を読んで何を聞かれているのかを理解し、自分の言葉で説明する力を養っていく必要があります。

上記を踏まえた上での社会の勉強法として、以下のポイントが挙げられます。 〇テーマ 〇出題構成 〇問題構成 〇テーマ 〇問題構成 〇問題構成 〇テーマ 〇出題構成 〇問題構成 〇テーマ 〇出題構成 〇問題構成

その他は長文を読んで答えを選択する問題でした。設問の形式も昨年度と同様です。【大問4】の長文読解との大きな違いは、長文の内容を理解しながら読み進めていかないと解答が難しい点です。文章内容を理解するために多くの文章を読み、内容を理解する練習が必要となります。最後の条件付き英作文は、「あなたが地域の魅力を発信するとしたら、どのようなことを伝えますか」という内容でした。英作文は日頃から正しい英文を短い時間で書く訓練をしていないと、本番で解ききることは難しいと思います。15分以内で解ききる速読力をつけながら、条件付き英作文を解くトレーニングをすることが必要です。

理科

出題形式と配点

大問

出題内容

記号選択【配点】

語句・記述【配点】

数字・計算【配点】

作図【配点】

合計【配点】

1

生物(中2・消化と吸収)

4問

【10点】

1問

【3点】

0問

【0点】

0問

【0点】

5問

【13点】

2

地学(中1・地層と化石)

2問

【4点】

2問

【6点】

0問

【0点】

1問

【3点】

5問

【13点】

3

化学(中1・気体の性質)

3問

【7点】

2問

【6点】

0問

【0点】

0問

【0点】

5問

【13点】

4

物理(中1・力と圧力)

1問

【2点】

1問

【3点】

2問

【5点】

1問

【3点】

5問

【13点】

5

生物(中3・生物界のつながり)

2問

【5点】

1問

【3点】

0問

【0点】

1問

【4点】

4問

【12点】

6

地学(中2・天気)

2問

【6点】

1問

【3点】

1問

【3点】

0問

【0点】

4問

【12点】

7

化学(中3・イオンと中和)

1問

【2点】

2問

【7点】

0問

【0点】

1問

【3点】

4問

【12点】

8

物理(中2・回路と電力)

1問

【2点】

1問

【4点】

2問

【6点】

0問

【0点】

4問

【12点】

合計

16問

【38点】

11問

【35点】

5問

【14点】

4問

【13点】

36問

【100点】

問題の傾向と内容

【大問1・5】生物分野

大問5の3(1)は図に不足している部分を書き込む形式になっていました。単純な暗記だけでなく繋がりを意識する必要のある問題や、問題の形式や資料の活用を通じて難易度に変化を与えるような問題が増加傾向にあります。【大問2・6】地学分野

大問2、6ともに与えられた図や表を読み取り解答していく問題も出題されています。与えられた情報をしっかりと理解し、自身の知識とあわせて解答しなければなりませんでした。教科書の用語だけでなく、実験を含めた幅広い知識を養うことが、正解への第一歩であると思わせてくれる問題です。【大問3・7】化学分野

大問7では、一般的な化学実験に関する問題でした。記号問題・化学反応式は基本的な知識定着ができていれば問題ないでしょう。作図の問題でも学習してきた知識、設問からの情報を整理し解答することができればさほど難易度は高くないと思われます。【大問4・8】物理分野

また、問題によっては必要となる部分を資料から読み取り、自分で整理しながら解答をしなければならない問題など、ただ計算をするだけでなく、与えられた情報を整理・活用し取り組んでいく形式のものが目立ちました。また、今回の入試では、記号選択問題でも計算を有する問題が多く出題されました。計算自体は複雑なものではありませんので、日頃から問題に取り組み「計算慣れ」をしておきましょう。社会

出題形式と配点

大問

出題分野

語句記述【配点】

選択・数字【配点】

記述論述【配点】

合計【配点】

1

地理分野

1問

【2点】

8問

【19点】

2問

【5点】

11問

【26点】

2

歴史分野

0問

【0点】

8問

【18点】

2問

【7点】

10問

【25点】

3

公民分野

0問

【0点】

7問

【18点】

2問

【7点】

9問

【25点】

4

総合問題

0問

【0点】

7問

【17点】

2問

【7点】

9問

【24点】

合計

1問

【2点】

30問

【72点】

8問

【26点】

39問

【100点】

問題の傾向と内容

①『語句記述」の問題数が10問(一昨年)→7問(昨年)→1問(今年)と減少し、選択問題が22問(一昨年)→24問(昨年)→30問(今年)に増加

② 図表問題の難化

③正誤問題中の選択肢の増加

④記述問題の難化

全体として、地理歴史公民全ての単元で幅広い知識を蓄え(思考力)、各状況に応じてどの用語を使うかを考え(判断力)、そして自分の言葉で記述する(表現力)の3技能をバランスよく身につけていくことが鍵となります。これまでは解きやすかった選択問題が難化傾向にあり、さらに問題数も増えたことから総じて例年以上に受験生を苦しませる結果となりました。

①地理、歴史、公民ともに分野ごとに知識の再確認をし、演習で答えを出す訓練をすること。各単元で偏りなく勉強しましょう。

②受験前の夏からは本格的に過去問演習を行いましょう。

③教科書に記載されている重要語句を完璧に説明できるようにしておきましょう。

単純な用語問題が減っていることから、特に③について、徹底して対策を行う必要があります。社会は地理、歴史、公民と範囲が膨大です。早めに1年生分野から復習をし、夏からは過去問など入試に向けて実戦問題に取り組んでいきましょう。

【大問1】地理分野

世界の諸地域と日本の諸地域に関連した地理的事象、地形図を絡めた地域調査

世界の諸地域(1-1)、日本の諸地域(1-2)、地形図を含む地域調査と構成(1-3)

地球儀と世界地図から設問に答えていく問題、図表を見ながら選択肢を選ぶ問題など様々な形式の問題が出題されました。日本の諸地域においては、生乳の移入量、移出量に関わる問題で、出題された表の見方が難しく正答率が低いように思われます。図表問題の見方や考え方に慣れていく必要があります。地域調査の問題は地形図の単純な読み取り問題は出題されず、地域調査方法やまとめ方について正しいものを選ぶ問題になっていました。設問自体の文章量も多いことから、各問題で聞かれたことをしっかり読み取り、理解していく力を培っていく必要があります。【大問2】歴史分野

古代から近代までの歴史分野全般

今年度はテーマ問題での出題ではなく、古代から近代までの全般を各小問形式で問題が出題されました。

一昨年度は資料に書かれた内容についての出題、昨年度はカードに記載された内容からの出題であったため、引き続きテーマ問題の出題が予想されましたが、今年度はそうではなく小問の集合となりました。ただ、難易度は高く、特に選択問題における選択肢が難化しており、正答や誤答を選ぶことが難しかったかと思います。また、お金の価値と物価に関する問題もありました。時代に沿った出題内容だと思われます。歴史はよく暗記科目と思われがちですが決してそんなことはなく、仕組みや特徴、出来事同士のかかわりから流れをつかむところまで、暗記から理解の科目へ移り変わりつつあるように感じられる出題となりました。【大問3】公民分野

現代社会、政治、経済について

問3-1では現代社会、問3-2では政治、問3-3では経済に関連して出題されました。前年度の出題構成と変化がありませんでした。

語句記述がなくなり、選択問題が増加しました。問3-1ではSDGsについて、問3-3ではPOSシステムについてそれぞれ選択問題が出題されており、世界や日本で話題になっていることがらに関連した出題が続いています。次回試験においても日々ニュースを確認しておく必要がありそうです。記述問題は社会保障に関してと、公正・効率の観点からそれぞれ1題ずつの出題となり、昨年度や一昨年度と比べても幅広い分野から出題されています。

公民分野は語句そのものが難しいことが多く、覚えるのが大変だという声を聞きます。また、多くの学校では公民の授業は夏から秋以降、入試直前まで行われます。日々の授業で習った部分は忘れないうちに復習をして定着を図ってください。【大問4】総合問題

世界遺産とその遺産がある地域をテーマに地理、歴史、公民から出題

大問4は例年と同様に地歴公民を合わせた総合問題となりました。問4-1で「世界遺産の多い国々」について、問4-2では「日本で世界遺産がある地域」についての出題となりました。世界遺産にまつわる場所や地域についての知識を含む問題が出題されました。

例年通り大問4は地理歴史公民の総合問題となりましたが、その一方で選択問題や語句記述の問題の難易度が高くなりました。教科書の内容が分かった上で、細かい正誤を問われる問題が多かったため、大問4においても気を抜かずに取り組む必要があります。昨年度までは各テーマが直接設問に関わることは少なかったですが、問4-2小笠原諸島の問題など、テーマと関わりある問題で知識が必要となる問題が出てくる可能性があります。選択問題ではいきなり答えを出そうとせずに間違っている選択肢を消しながら落ち着いて解く癖をつけておきましょう。

最短1分カンタン

最短1分カンタン 無料の体験授業を

無料の体験授業を